2019年06月02日

なかゆくい (^。^)y-~ 島つながり無理やり編 前編

GW後半、すっかり島フェスで島づいていた私は、佐伯市の屋形島、深島に行ってきました大分県の佐伯市はここです

ちなみに「さえき」ではありません

「さいき」です

佐伯市は面積九州No.1を自慢にしています

要するに田舎ということです

でも私は田舎が大好きです

その佐伯市の右下の辺りに蒲江町があり、屋形島、深島があります

その島々へは蒲江港からフェリー「えばーぐりーん」で向かいます

私は早朝の第1便に乗り、まずは屋形島へ

フェリーと言っても定員50人ほどの小さな船で、私以外の乗客はみんな釣り棹を持っています

途中の屋形島で降りたのは

私ただ1人

でした

他の乗客はみんな最終の深島まで行くようです

釣竿も持たず、ただリュックだけを背負った中年の私を、まるで不思議な生き物でも見るような目付きでみんな見ていました

また長くなりそうで疲れたので、今日はここらで終わります

Posted by

三線男

at

00:21

│Comments(0)

2019年06月01日

6月の定例会(^_^)/

本日、6月の定例会があり、6名が参加しました

Oさんがギターを持ち込み、次回演奏予定の「童神」の練習もしました

久々の参加となったKさんのカラクイがすぐ緩むということで、みんなでよってたかってあーじゃないこーじゃないと色々手を尽くしましたが、なかなか上手くいきません

私もやってみましたが、どんなに力を入れてねじ込んでも、するーっとゆっくり回って元に戻ります

カラクイが糸蔵の上部に触っているからだとか、天の腰の部分に触っているからだとか、色々と原因は指摘されましたが、よくわかりません

色んなことで盛り上がった練習会でした

2019年05月22日

イベント情報!(^_^)/

きたる5月26日(日)、吉富フォーユー会館において「吉富ワッショイ春祭り」(今頃? )が行われます

)が行われます金城安紀、あかまーみ、リュウキュウノツカイ、琉球國祭り太鼓などの演奏があります

興味のある方は奮ってご参加下さい

Posted by

三線男

at

20:44

│Comments(0)

2019年05月20日

なかゆくい (^。^)y-~ 島唄フェスティバル番外編 ついに完結編

思った以上に長くなってしまいました

今度こそ簡潔に終わらせたいと思います

西郷墓地の次に訪れた場所はここ!

どこかわかりますか?

って、ヒントはもう写ってるんですけど

鹿児島の下、屋久島と、沖縄の上、奄美大島の間に小さな島々が並んでるのをご存知ですか?

それがここ!

トカラ列島です

「吐か喇列島」とスマホでは「か」を変換できませんでした

それぐらい凄い島なんです(よくわからん

)

)日本最遠の僻地(僻島?)とマニアの間では呼ばれており、行くのに与那国や波照間より時間がかかるのです

そこへ行くフェリーが出ているのがここ!、十島村フェリー乗り場です

話がまた長くなるので詳述は避けますが、十島村(トカラ列島)で一番有名なのはなんといってもこれ!

もう1枚!

奇祭、ボゼ祭りです

このボゼ祭り、国の重要無形民俗文化財に指定されており、ユネスコの世界無形文化遺産にも提案される予定だとか

凄いビジュアルですね

東南アジアの山奥の部族の神様っぽいイメージです

手に持っている棒は「ボゼマラ」と言って、先に赤いネチャネチャした土を塗ってあるそうです

ストレートなネーミングですね

すぐ使用目的がわかってしまう所が島っぽくて好きです

察しの良い方はもう想像つくと思いますが、この三人?三体?いや神様だから三柱?

の神々が何をするかというと、ただひたすら島中を暴れまわり、女性を突きまくるのです

だから女性の衣服は真っ赤っかに汚れます

ターミナルで見た観光ビデオでは、おばあちゃんまで突こうとして、「わしゃ、もう子はできん」とことわられていたのは笑いました

子孫繁栄を願う神事ですね

島には若い女性は少ないからねー

とまあ、トカラはボゼ祭りだけではありませんが、色々と魅力満載な島々なのです

そんなトカラの島々をアイランドホッピングしながらゆっくり回るのが私の夢です

夢の入り口に立ち、色々と妄想に耽るためにこのターミナルまでやってきたのでした

そしてボゼ一色の十島村フェリーターミナルを後にし、最後に向かったのがここ!

西郷南洲蘇生の家です

ハッキリいってマニアックです

観光客など誰も来ません(西郷家墓所もそうでしたが

)

)簡単に言うと、西郷隆盛が奄美大島に流される直前に月照というお坊さんと入水自殺を図っているのですが、西郷だけ生き返っています

その蘇生した場所がこの家です

興味のない人には「ふーん」で終わる場所です

この自殺を心中ととらえ、ボーイズラブ説を唱える人もいます

確かに月照は女性的イケメンに描かれることが多いのです

その真偽のほどはわかりませんが、この事件により西郷はヤケクソになり、自分のことを「土中の死骨」と呼び、自暴自棄になっています

そんな中で奄美大島に流された西郷は愛加那や島の人々、美しい自然に癒され、次に流された沖永良部島でも島の人々の優しさに触れ、「敬天愛人」の思想を育み、次第に革命家としての道を歩んでいくのです

ちゃんちゃん!

後は高速に乗ってぶっ飛ばして帰りました

Posted by

三線男

at

13:12

│Comments(0)

2019年05月18日

なかゆくい (^。^)y-~ 島唄フェスティバル番外編 中編

前日島フェスと天文館の夜を満喫した私は、最終日は帰るだけの予定でしたしかし、せっかく鹿児島市に来たのでどこか寄って帰ろうと思いましたが、公私含めて7回くらい来たことがあるので有名所はほとんど行き尽くしています

そこでマニアックな所にと思い、まず最初に訪れた所はここ!

西郷家墓所です(゜ロ゜)

ここには隆盛さんのお墓はありませんが、留守勝ちな隆盛さんにかわって西郷家を守った弟吉二郎や父、祖父などのお墓があります

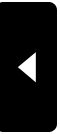

この墓所を訪問した最大の目的は隆盛さんの実子菊次郎さんのお墓にお参りするためです

菊次郎さんは隆盛さんの2番目の妻愛加那さんとの間に生まれた子供です

愛加那さんは隆盛さんが奄美大島に流されていた時の島妻で、隆盛さんは非常にこの愛加那さんをかわいがっていたそうです

妹に菊草さんがいます

兄妹して「菊」の文字がつくのは、西郷家の祖先が熊本の菊地家の出自で、隆盛さんが奄美大島に流された時に「菊地源吾」の変名を使用したことに由来するといわれています

菊次郎さんは台湾の宜蘭長官や京都市長などを歴任しています

やはり隆盛さんに似ていますね(^.^)

ちなみに愛加那さんはこんな感じ

南方系の顔立ちですね

島妻である愛加那さんは当時の決まりにより、薩摩に連れて帰ることができませんでした(T_T)

子供2人だけが西郷家に引き取られています

隆盛さんは維新後愛加那さんに何度か薩摩に渡って来るように手紙を送っていますが、ついに実現しませんでした

右から三人目が菊次郎さんです

ちなみに西郷家は神式なので墓前に玉串が捧げられています

続いて、やはり鹿児島に来て素通りするわけにはということで南洲墓地へ

真ん中にある一番大きなお墓が隆盛さんのもので、これです

南洲墓地は西南戦争の戦死者二千名以上をお祀りしており、隣に南洲神社、南洲顕彰館があります

南洲神社の写真がありませんでした

すいません

南洲顕彰館でボランティア学芸員の方と仲良くなり、30分くらい話し込んでしまいました(^o^)

こういうのが旅の醍醐味で、私はできるだけ現地の人に話しかけるようにしています

その人は私が大分県の中津から来たことをとても喜んでくれ、中津の偉人増田宋太郎の話をしてくれました

増田宗太郎は西南戦争も薩摩軍が不利になりはじめた頃に、中津隊80名以上を引き連れて薩摩軍に合流し、敗戦濃厚により軍の解散命令が出ても他の中津隊士は故郷に帰し、自分1人は最後まで西郷に付き従いました

その時残したのが有名なこの言葉です

一日先生に接すれば、一日の愛生ず。三日先生に接すれば、三日の愛生ず。 親愛日に加わり、去るべくもあらず。今は善も悪も死生を共にせんのみ

先生とは西郷隆盛のことです

西郷隆盛とはそれほど魅力的な人物だったのでしょう

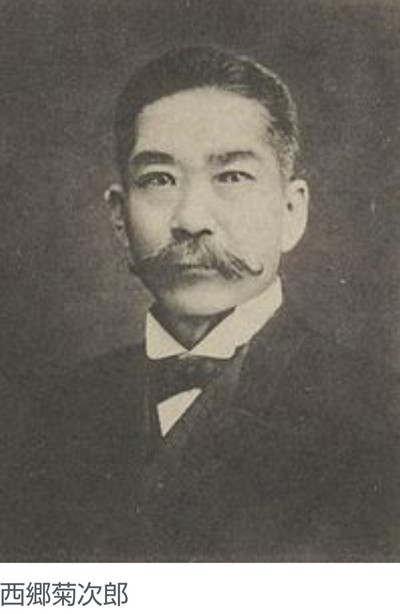

西郷の言行録「南洲翁遺訓」をまとめたのも敵であった庄内藩士達です

敵にまで愛された西郷隆盛

一度会ってみたい人物です

「日本史上最も男にも女にもモテた男」というのもわかる気がします

今回このボランティアさんとお話しして思ったことは、

いかに西郷さんが鹿児島県民から愛されているか、

ということと、

いかに大久保利通が嫌われているか

ということです

大久保の銅像建立や遺骨帰郷時のいざこざなどを憎々しげに語ってくれました

こともあろうに大久保が死に追いやった二千名以上の戦没者が眠るこの南洲墓地に、見下ろすように大久保の石碑を建てるのはゆるせん!

とまで語っていました

地元の人は誰も除幕式に参加しなかったと

大人げないとは思いながらも地元の人からすればいかに150年立とうとも、連綿として遺恨は受け継がれているのでしょう

部外者の私が軽々しく口を挟めるものではありません

ですが、大久保の名誉のために一言いわせてもらえば、大久保利通と言えば明治維新の三英傑に数えられる偉人です

死後莫大な借金があったと言われていますが、そのほとんどが私財をなげうって国や故郷のために使っていたといいます

彼なりに故郷を愛していたんですね

西郷といえば「敬天愛人」ですが、大久保といえば「為政清明」

彼の人となりをよく表しているのかもしれません

後編へつづく(^-^)/

追伸

途中で写真をさしはさめないのでここに載せます

南洲墓地には中津隊の墓もあります

中津城公園には「西南の役」の石碑があります

Posted by

三線男

at

16:43

│Comments(0)

2019年05月16日

なかゆくい (^。^)y-~ 島唄フェスティバル番外編 前編

遅くなりましたがGWに行った島フェスの番外編をお送りします(^-^)/鹿児島へは高速、自動車道を乗り継ぎ、竹田市から一般道を通って行きました

豊後竹田駅とすぐ側の西光寺です

竹田は雰囲気のある城下町です(^o^)

そこから高千穂を経由し

五ヶ瀬町を通過して、今回目的の一つでもある椎葉村へ

椎葉村は民俗学の宝庫で、平家の落人伝説で有名なところです

樹齢800年以上の十根川の大杉( ゜o゜)

年代が平家滅亡あたりと重なります

恐ろしい威圧感がありました(゜ロ゜)

続いて椎葉村民俗資料館と厳島神社、鶴富屋敷( ゜o゜)

厳島があるあたりが平家落人伝説地っぽいですね

椎葉村はかなり山が深く、役場がある辺りでも斜面に張り付くように町並みが並んでいます

この鶴富屋敷は横一直線に作られた建物で、平地の少ない椎葉村特有らしいです(*_*)

椎葉村を満喫しすぎて夕方5時を過ぎてしまい、この日は頑張って熊本県人吉市まで移動し、この日は温泉リゾートホテル

の駐車場で車中泊しました(^.^)

翌日、高速で一気に鹿児島市内へ

フェスまで時間があったので、悲願の「白くま」を食べに発祥の店「むじゃき」へ

これです

ああ!

今までコンビニのカップ白くまで我慢してきた苦労が報われましたo(^o^)o

このあと鹿児島ラーメンを食べて島フェスへ

この日は天文館の格安ビジホに泊まり、天文館の夜も満喫できました(^o^)v

つづく!(^_^)/

Posted by

三線男

at

23:24

│Comments(0)

2019年05月06日

遅まきながら、管理人変更のお知らせ!

現在このブログは「三線男」(広報H)が担当しております(^.^)以前の温泉好き、中津愛溢れる「三線野郎」さんではございません

ご注意下さいm(__)m

それにしても「三線野郎」→「三線男」!(*´ω`*)

世代を感じるネーミングです(*_*)

2019年05月06日

五月の定例会(^.^)

今月の練習会は5月4日に5人参加で行われました(^^)/今回は会長が参加され、安波節、安里屋ゆんたなどの基本からしっかり指導して頂きました

普段の練習会は、各個人がそれぞれ好きな曲を適当に練習し、たまにちょっと合わせてみる程度のものなので、今回は非常に為になる練習会となりました(^o^)

~なかゆくい~ (^。^)y-~

私、広報HはGW前半に鹿児島で行われた島唄フェスティバルに行ってきました(^_^)v

これです↓

はっきり言って3人しか知りませんでしたが、なんと言っても城南海さんが参加するし、連休中暇だし、ということで行って来ました鹿児島へ(*^^*)

いやあ、美しく癒される歌声でした(^^)d

さすがカラオケ★バトルで10冠を達成された歌声です

惚れ惚れします(*´ω`*)

城さんはおじさんのアイドルで追っかけも多いらしく、今回も数人で合わせた「みなみちゃーん!(極低音)」のコールが時折かかっていました(*_*)

城南海さんは固く撮影を禁止されましたので公式より

他の2人、里アンナさんと川畑さおりさんは福岡の物産展以来です

最近私は川畑さおりさんを一押ししており、今回はCDを購入して直接サインをしてもらい、握手と会話も出来ましたo(^o^)o

こういう所がフェスの良いところです

川畑さんは喜界島在住の唄者で、あちこちのフェスや音楽祭で島に対する愛情を歌っています

今回このフェスに行って初めて知ったのが前山信吾さん!( ゜o゜)

実はこの方、NHK大河ドラマ「西郷どん」劇中挿入歌「ユタのいる浜」を歌われた方で、素晴らしい高音が素敵です

前山さんの相方を川畑さんがつとめる!

唄者同士はつながっており、こういう共演はフォンの楽しみでもあります

最後はお決まりの「六調」で締めくくり

画像がなくてすいません(私も踊っていたので

)

)沖縄でいうカチャーシーみたいなもんですかねーo(^o^)o

他にも素晴らしい唄者がたくさんでてましたが、以上ご報告までm(__)m

2019年04月09日

活動報告!(^^)/

遅くなりましたが、先日4月6日の練習会報告です参加者は計五名

新人のTさんも参加して、懸命に安里屋ゆんたを練習しておりました

だいぶ流暢になったようです

途中から「十九の春」の工工四をあげたので、それにも頑張ってました(^^)

続いて欲しいです

他はいつもの通りでした

~なかゆくい~ (^。^)y-~「編集雑記」

ところで前回の最後に国内最古の三線の胴の話をしたので、その続きを(^^)/

以下の三線は琉球王朝時代の1825年に作られ、「胴」の部分が、現存し年代が確認されている三線で最も古いことが分かったそうです

三線の胴は消耗品とされ、新しく交換される場合が多いのです

この三線の胴の銘書きには「道乙酉 渡慶次作」と書かれており、「道乙酉」は中国暦で1825年に当たり、「渡慶次」という名字の職人によって作られたとみられるそうです

箱には「知念型」と記されているが、「真壁型」。材質は棹は黒檀、胴は「柚子」と書かれているが、県産のイスノキ(方言名・ユシギ)らしい

所有者の島岡さんの父直行さんが1968年、いとこから譲り受けて以来、奄美市の実家で保管されてきたそうだ

そのいとこの家系は代々、徳之島の伊仙町の一帯を治めてきた歴史があり、初代当主が沖縄の首里で、もみ30俵と引き換えに手に入れ、愛用したと伝えられているらしい

もみ30俵ってどれぐらいの価値なんでしょう?

想像もつきませんが、相当な価値なんでしょうね(;_;)

この胴に前回お話した最古の棹を組み合わせた三線の音色を聴いてみたいものです(^^)

2019年03月18日

当面の活動予定(^.^)4月~7月

当面の活動予定です見学、入会希望の方は参考にされて下さい

4月6日(土)13時~16時 大幡コミュニティセンター

4月28日(日) 〃 〃

5月4日(土) 〃 〃

6月1日(土) 〃 〃

7月6日(土) 〃 〃

以上です

~なかゆくい~(^。^)y-~「編集雑記」

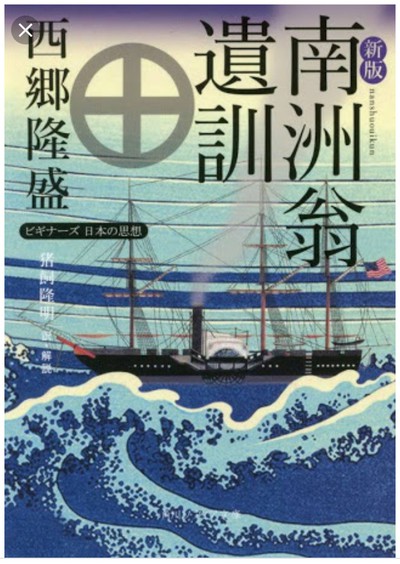

もう終わってしまいましたが、ぜひ行きたかったのがこれ!↓

我会のMさんは行かれたそうで、羨ましい!(*^^*)

その中で見たかったのがこれ↓

琉球の歴史書「球陽」が記録する人物「志堅原比屋(しけんばるひや)」が使ったとされる329年前の三線です

製作の年代が明らかな現存する三線では最古の物らしいです

棹の部分には西暦で1689年に相当する「康熙28年」や作り手の名前とみられる「真壁里之子ウチ」「志堅原比屋求之」などが刻まれています

真壁里之子とは、あの三線の型で有名な真壁さんなのでしょうか?

見たかったなぁ

音、聞いてみたいなぁ

チーガは別に最古の物があるみたいですね(^^)