2019年06月29日

奄美民謡について

最近、奄美民謡にはまっていますといっても、沖縄の民謡と半々くらいで練習しているのですが

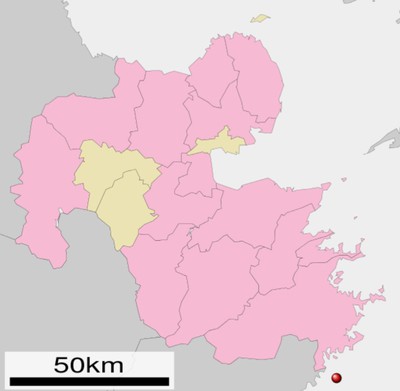

奄美民謡とは主に奄美群島に伝わっている民謡のことですが、沖縄と混同している人も多いので、地図で確認します

沖縄本島の真上、○で囲まれた地域です

奄美群島で使用される三線(当地では三味線と呼ばれることが多い)は沖縄のそれと同じです

やや大きいと説明されることもありますが、私が現地の製造所やショップで見た限りでは同じでした

決定的に違うのはこれ

絃とバチです

絃は黄色くてとても細いです

黄色いのは昔、卵黄を塗って音に艶を出した名残なんだとか

細いのは音を高くするためです

バチは竹の皮を薄く剥いで加工されています

早いテンポの曲が多いことと返しを多用するためだと思われます

もちろん材料を手に入れやすいこともあるでしょう

胴の皮も強く張り、絃の細さと相まって非常に高音です

私の使用している教則本ではGCGが基本です

沖縄三線ではCFCを標準とすることが多いようで、それと比べると非常に高いことがわかります

その理由としてよく聞くのが、奄美は女性の神様で、それに捧げる神歌を歌うのがノロやユタというシャーマンだから、うんぬん

というものです

しかし、ノロやユタというのは沖縄にもある、というより沖縄から伝わってきた習俗で、奄美のみ高音域を多用することの理由付けにはなっていないような気もするのですが

奄美民謡を練習し始めて一番驚いたことがあります

沖縄三線を習ったことのある人なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか

薬指を使ってはいけないと

しかし、奄美三線ではなんと!

中指を使わないのです

なんということでしょう

しかも津軽三味線では小指を使わないと聞きました

私は「石の猫」のお話を思い出しました

簡単に言うと迷信がいかにして生まれるかを分かりやすく説明したお話です

http://switchdec.com/stone-cat-1673.html

今回奄美三線を練習し始めて、何となくわかったような気がします

中指と薬指は連動しやすく、混同することが多いのです

もちろんそんなのは初心者ぐらいでしょうが

つまり、「薬指を使ってはいけない」という戒めは、もともとは指使いに不慣れな初心者に対するものであったのではないでしょうか

それが時がたつにつれ本来の趣旨は忘れ去られ、まるで金科玉条の如く妄信的に守られることになっていったのかもしれません

以上の推論は初心者である私の経験から来る思いつきですのであまり気にしないで下さい

絃が三本なのだから指も三本で十分だという考えもあります

しかし、三本より四本で弾く方が演奏の幅が広がることは、合理的にみて当然でしょう

先ほど奄美群島のお話をしましたが、実は沖永良部島と徳之島の間で明確に線引きされるそうです

つまり、沖永良部島と与論島は奄美群島に入りますが、音階は琉球音階に属するみたいです

沖縄に近いぶん影響が大きく残っているのでしょうね

今では島歌と言えば一般的に沖縄地方の歌を指すようになりましたが、もともとは奄美地方の各集落をシマと呼び、その集落に伝わる歌をシマ歌と呼んでいたみたいですね

沖縄で島歌という言葉が使われ出したのはTHE BOOMの「島歌」が大ヒットした後かららしいです

同じ名前の民謡でも各集落ごとにかなり違います

これは沖縄でもよくある話です

しかし、私はそれでとても苦労しています

もともと楽譜がとても少ないのに、それに合う音源がありません

気に入った音源を手に入れても楽譜が合いません

ちなみに奄美民謡は工工四ではありません

また奄美の三線はとてもテクニカルです

難しい小技のオンパレードです

唄はグインという独特のコブシを使って裏声を多用します

裏声は逃げの声と言って嫌う人達もいるみたいですが、世界の民謡で裏声を使うのは奄美民謡とスイスのヨーデルだけらしいです

出ない音域を広げて表現に幅を持たせるのは立派な芸術であり、文化といえます

私はとても魅力を感じます

ただあまり上手でない人が歌うととても音痴に聞こえますがね

色々と勝手な私見を述べてきましたが、沖縄、奄美、どちらも素敵な音楽です

興味とやる気の続く限りどちらも続けていこうと思います

Posted by 三線男 at

00:30

│Comments(2)

2019年06月22日

なかゆくい(^。^)y-~ ~島つながり無理やり編~後(深島)編 其の弐

深島食堂でひとしきりくつろいだ私は散策を開始しましたよく写ってませんが、港と反対側のビーチでシーカヤックを漕いでいます

この島はマリンスポーツも盛んなのです

このマリンスポーツクラブも先程の深島食堂の経営者が経営しています

一家総出の多角経営みたいです

頑張って欲しいですね

まずは小学校跡地へ

鬱蒼とした森を抜けた山の上にありました

2階建てのけっこう立派な校舎でグランドもそこそこ広く、草も綺麗に刈られています

が、校舎もグランドも使用している感はありません

校舎をぐるりと一周してみましたが、中は廃墟と化しています

ある教室の黒板に「ありがとう深島分校」と書かれていたのは涙を誘いました

この場所はそこで時が止まってしまったようです

この島は昭和の初期には200人くらい人が住んでいたそうです

この学校にもたくさんの子供の声が響き渡っていたのでしょう

現在では島の人口は18人

なんとか後世につないでいって欲しいものです

再び中央の砂州広場に戻って来て反対側の島へ

離島特有の庭も道も混在とした家並みが続いています

そこへ突如ヤギ登場

やはり放し飼いのようで、自由気ままに崖を登って行きました

続いてニワトリ登場!

写真はニワトリ小屋ですが、入り口が開いていて、自由に外を出回っています

なんと放し飼いです

田舎でニワトリの放し飼いは珍しくありませんが、ネコは襲わないのでしょうね

不思議な共存が成立している島です

そこら辺りから登山道に入り、灯台を目指しました

と、簡単に書きましたが、島内地図がいい加減というか、脇道もあぜ道も庭も混在としているので、民家に迷い込んだり、畑に突き当たったり、山で行き止まったりしながらやっと灯台への道を見つけたって感じです

島、恐るべし!

灯台への道はかなり長く感じましたが、緩やかで整備もされておりハイキング気分で楽しめました

これがその灯台

灯台から島内を望む

灯台から宮崎県側を望む

実はこの灯台崖の上に建っていて、すぐ裏は絶壁です

しばらく休憩の後、引き返しました

途中水のない川の横をしばらく歩きましたが、所々小さなため池が作られています

このような島では水はもちろん貴重で、昔は生活水として利用されたのでしょう

別ルートから港を経由し、三たび中央の砂州でできた広場に戻って来ました

この島で平坦な場所はここだけです

神様好きな私はもちろんお参りしました

なんとも南方風の竜宮って感じの神社です

深島大明神とありますが、大明神とは神様に対する尊称なのでなんという神が祀られているのか不明でした

漁村なので宗像系か住吉系か綿津見系と思われますが、島民に聞いてみてもただ「海の神」だと

紀州の山中に調査に行った時、祠の中にただ「山の神」とだけ書かれていたのを思い出しました

そうです

民にとっては神に名など必要ないのです

ただ山の神、海の神で十分なのです

イスラム教のモーセのくだりだったでしょうか(違ってたらすいません)

神に名を尋ねたら「私の名は、私は私である」と答えたというお話

名前は他と区別するためにつけられるもの

唯一絶対である神に名など必要ないのです

とまぁ、いつものように話がそれましたが、この鳥居、不思議にデフォルメされて可愛らしい感じです

近寄ってよく見てもわかりませんが、叩いてみて判明しました

FRP製です

さすが漁村です(?)

合理的ちゃあ合理的です

この祠の横には稲荷も祀られていました

この島がネコの島になってしまったのは、この神が犬嫌いで、この島では犬を飼ってはならぬと言い伝えがあるからだそうです

なんか後から取って付けたようなお話です

確かに犬は一匹も見かけませんでしたが

そもそも稲荷は狐の神様ではありません

狐はただの眷属です

神社から見た風景

鳥居の横に写っている建物は深島名物(らしい)深島味噌製造所です

やはり深島食堂の一家が経営し、この島の老人に仕事を提供する貴重な産業らしいです

道の駅にも出荷しているそうで、頑張って欲しいですね

さんざん歩いて喉も渇いたので再び深島食堂へ

アイスコーヒーをまたあの海を望むデッキで飲みました

以前の私ならそんなことしませんでした

飲み物も昼食もコンビニで買って持ち込み、ゴミだけ捨てて帰って行ったことでしょう

ある離島旅好き女子のブログを読んで考えが変わりました

「その島でお金を使うのは、その島の未来を願うこと

その素晴らしい環境を守ってくれている人達に感謝の意を表明し、投資することである」

のようなことが書かれていました

今後もなるべく実践したいと思います

そんなこんなで帰りのフェリーの時間が近づき港へ

来たときに比べ、お見送りは寂しいもんです

ネコもげんきんです

夕刻、フェリーえばーぐりーんに乗り込み、一路蒲江港へ

行きでは気がつきませんでしたが、フェリーの運転席の横に手作りの毬がいくつかぶら下がっていました

屋形島のあのおばあさんが運転手にあげたものなんでしょうね

そういえばお守りって言ってたな

なんかホッコリしたいい気分になりました

これで大分県内有人離島巡り、完全制覇まであと一島、無垢島を残すのみとなりました

Posted by 三線男 at

01:40

│Comments(0)

2019年06月16日

なかゆくい(^。^)y-~ ~島つながり無理やり編~後(深島)編 其の壱

正午頃、蒲江港を出発してくる第2便に乗り、深島に向かいますやはり屋形島から乗ったのは私1人でした

第2便も満席です

ここで私は何か違和感を感じました

第1便はみんな釣竿を持った男性が多かったのですが、この第2便は家族連れや女性が多く、それぞれスマホを見せ合いながら、「きゃー、かわいいー」とか騒いでいます

なんだこの客層は?

と不思議な違和感を感じましたが、その疑問は島到着直後に払拭されます

その前に深島の基礎知識を!

右下の赤い点が深島です

屋形島より8キロほど沖合いにあり、大分県最南端に位置します

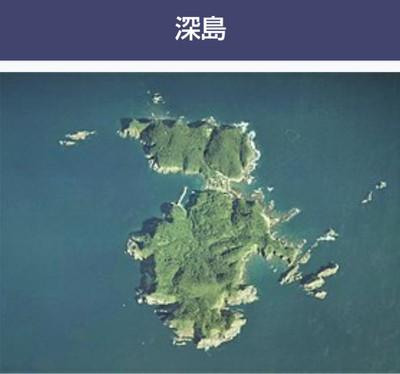

島はこんな感じ

周囲4キロほどの小さな島で、2つの島が真ん中辺りの砂州でつながった感じです

その砂州あたりにしか人は住んでいません

国定公園になっており、珊瑚の北限とされ、スキューバダイビングや釣りのメッカと言われています

さて、フェリーは屋形島を出てまもなく揺れだしました

もう外海なのです

しばらくして深島港が見えて来ました

綺麗な海です

下船の準備をして港の堤防を見ると、たくさんの人々の後になんか小さな物体がたくさん

なんだ、あれは?

下船後すぐにその正体が判明しました

猫です

他の下船客はすぐさま騒ぎながら写真を撮ったりキャットフードをやったりしています

これでこの第2便に乗った時の疑問が解決しました

そうです、この島は

猫の島

だったのです

そんな浮かれた乗客を尻目にさっさと島案内板へ

これです

けっこう道もたくさん描かれてますが、まともな道は港から中央の広場くらいまでであろうことは、屋形島での経験から容易に推測できます

とりあえず深島食堂で昼食を予約していたので直行しました

その道すがら、フェリーからの荷物を三輪自転車で運んでいたおばさんと会話しました

「この島も岩合さんが来てから有名になってねぇ」とおばさん

岩合さんと言えば、「世界ネコ歩き」で有名な岩合光昭さん

初めてBSのテレビ欄で見かけた時は「そんなふざけた番組が成立するのか」と笑ったものでしたが、この深島の盛況ぶりを見るにつけ、あらためてテレビの力とネコ好きの多さに感心したものでした

「ネコも絶滅しちゃって、残念だったねぇ、あんた」とおばさん

えっ?

絶滅という言葉を使ったのと私もネコ好きと勘違いされたのが少しショックでしたが、気を取り直して「あれ?さっき港にたくさんいましたよ」という私に「あー、あんなもんじゃなかったんだよ」とおばさん

よくよく聞いてみると百匹以上いたネコが、最近病気で絶滅してしまったとおばさん

いやいや、絶滅って、と突っ込みたくなるのをグッとこらえておばさんの御高説に耳を傾けたのでした

要は原因はよくわからないということでしたが

最近のこの島の噂を聞いて、こっそりネコを捨てていく人もいると聞きました

外界の病原菌に免疫のない島ネコはひとたまりもなかったのかもしれません

人間でさえ、東南アジアやアマゾンの未開部族が文明人と接触したことにより病気が蔓延し絶滅したという話を聞いたことがあります

またネズミも増えすぎると集団自滅をすると聞いたことがあります

この島のネコもキャパを越えて増え過ぎたのかも知れません

後日この島の無計画な頭数コントロールを批判する記事をたくさん見ました

原因はいまだ闇の中です

ただ被害者は罪のない無数のネコたちです

全盛期はこんなにいたらしい

おばさんの話で暗くなりながらも、別にネコ好きでもないし、お腹もすいたので深島食堂へ

島唯一のお店「深島食堂」

すぐにこんな素敵な展望デッキへ案内されました

んで、1500円で予約した料理がこれ

ん~

天気良し、景色良し、料理良し!☺️

しばらくのんびりと潮風に吹かれながら幸せなひと時を過ごしました

やはり想定以上に長くなり過ぎまして、今宵はここらで終わりとさせて頂きとう存じまする

Posted by 三線男 at

00:31

│Comments(0)

2019年06月09日

なかゆくい(^。^)y-~ ~島つながり無理やり編~中(屋形島)編

蒲江港を出港後、屋形島へ約十数分で到着

フェリーも揺れず、快適な船旅でした

屋形島はこんな感じ

周囲約3キロの小さな島です

地形図に道路が表示されていますが、車が通れるような道は海沿いのみで、2百メートルくらいなもんでしょうか

それでも動くと思われる(それほどボロい)車2台、スクーター2台ほど見かけましたが、

なんと!

すべてナンバープレートがない!

走っている軽トラを一度だけ見かけましたが、マフラー穴だらけのようなけたたましい爆音を響かせながら、荷台に漁の道具と人を載せていました

車検なんかもちろん受けてないんだろうなぁ

信号も交番もないしなぁ

ウインカーも割れてるなぁ

壊れたらどうするんだろ?

そもそもどうやってこの島まで運んだんだろ?

なんて考えながら見送りました

港の桟橋にこんな色鮮やかなものがたくさん張り付いています

棒で触ってみると柔らかいので珊瑚ではないようです

とても綺麗でした

前の夜、道の駅かまえで車中泊したせいか寝不足で、地形図には載ってませんが地蔵堂らしきところで大の字になって仮眠を取りました

その間、誰も通らないし集落内なのに人の気配すらしません

気持ち良く眠れました

その後唯一の観光地?っぽい神社へ

地形図にある厳島神社です

そういえば椎葉村にも厳島神社がありましたね

ここもひょっとして平家の落人伝説の地なのでしょうか?

厳島神社と言えば「宗像三女神」と総称される

市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

田心姫命(たごりひめのみこと)

湍津姫命(たぎつひめのみこと)

をお祀りしている神社です

海神なので島に祀られていても不思議ではありませんが

その後集落内を散策しました

沖縄同様高い石垣を巡らした家が多いようです

ですがここも廃墟が多く、過疎化は深刻なようです

ここで疑問が一つわきました

住居は台風対策か平屋が多く、主に海沿いと山沿いに並んでいます

その中央にぽっかりと開かれた学校のグランドほどの空間があります

小学校跡地と伊勢神宮(前掲地形図では厳島神社と表記)辺りの白い部分です

この島ではここら辺しか人は住んでません

この写真ではわかりずらいと思いますが、けっこう広いです

所々畑になってますが、大部分はただの草地です

なのに草はきちんと刈られています

誰かに聞きたくても、ここまで人間は1人、しかも遠くから見かけただけです

しかもこの空間、小道が不思議な模様を描くようにいく筋も通っています

墓地にも行ってみましたが、山の斜面に張り付くようにあります

私の経験上、住居などの生活拠点は平野の周辺部にあり、日当たり良く平たい一等地は畑のはずです

生活の根幹ですから

さらに一部しかない畑はほとんど網などで厳重に囲われています

これは害獣対策か?

こんな小さな島に鹿か猪でもいるのか?

などと新たな疑問もわいてきましたが、それをぶつける肝心の 人 がいません

そんなこんなで謎の広い空間を散策し終えた私は、また海岸部へ戻ってきました

綺麗な砂浜が続いています

ここでこんな石碑を見つけました

蒲江小学校屋形島分校跡

です

その昔、この島も栄え、子供たちもたくさんいて、活気があったんでしょうね

なんか切なくなりました

この島は現在人口14人

ご多分に漏れず過疎化の一途を辿っていましたが、最近島出身者が帰ってきてゲストハウスを始めたそうです

そして子供も生まれ、久し振りにスクールフェリーが復活したそうです

なんか応援したくなりますね

と、分校跡地のベンチに腰掛け波の音を聞きながら、この島の来し方行く末に思いを馳せていたら、待望の第二島人発見!

長々と先程の疑問も含めて話し込んでしまいました

で、解決した疑問点だけ書きますと

広い空間はやはり昔は全て畑だったと

ただの草地は島を離れた人の畑の跡だと

今は虫などがわかないように島人で草刈りだけはしていると

畑を厳重に囲っているのは、やはりイノシシが出ると

しかも駆除しても本土から泳いで渡ってくるそうな

それは沖縄のケラマ鹿に匹敵するくらい貴重な生態では?

別話として、先日、日本食研の社長が社員をつれて社員旅行でこの島を訪れて大変気に入り、永住したいと言っていたそうな

挨拶をして別れようとしたら、その第二島人(おばあさん)は慌てて家からこんな物を持ってきて私にくれました

手作りの毬です

人の情けが身に染みます

その後、港に戻りましたが、午後の深島行きフェリーにはまだ少し時間があったので港を散策

港内でも海底がハッキリ見えるくらい綺麗でしたが、漁具などの廃棄物もハッキリ見えてしまっているのが残念でした

私の在所も漁師町ですが、概して漁師さんというのはそういう点に無頓着なのが残念です

港の先の小さな浜でこんなものたくさん見つけました

緋扇貝です

ひおうぎ貝は屋形島の特産品です

紫色は珍しいそうで、全体の一割程度だそうです

そんな貝殻を女子高生のように大事に集めてリュックにしまい、次の深島行きに乗り込んだのでした

~つづく~

Posted by 三線男 at

00:52

│Comments(0)

2019年06月02日

なかゆくい (^。^)y-~ 島つながり無理やり編 前編

GW後半、すっかり島フェスで島づいていた私は、佐伯市の屋形島、深島に行ってきました大分県の佐伯市はここです

ちなみに「さえき」ではありません

「さいき」です

佐伯市は面積九州No.1を自慢にしています

要するに田舎ということです

でも私は田舎が大好きです

その佐伯市の右下の辺りに蒲江町があり、屋形島、深島があります

その島々へは蒲江港からフェリー「えばーぐりーん」で向かいます

私は早朝の第1便に乗り、まずは屋形島へ

フェリーと言っても定員50人ほどの小さな船で、私以外の乗客はみんな釣り棹を持っています

途中の屋形島で降りたのは

私ただ1人

でした

他の乗客はみんな最終の深島まで行くようです

釣竿も持たず、ただリュックだけを背負った中年の私を、まるで不思議な生き物でも見るような目付きでみんな見ていました

また長くなりそうで疲れたので、今日はここらで終わります

Posted by 三線男 at

00:21

│Comments(0)

2019年06月01日

6月の定例会(^_^)/

本日、6月の定例会があり、6名が参加しました

Oさんがギターを持ち込み、次回演奏予定の「童神」の練習もしました

久々の参加となったKさんのカラクイがすぐ緩むということで、みんなでよってたかってあーじゃないこーじゃないと色々手を尽くしましたが、なかなか上手くいきません

私もやってみましたが、どんなに力を入れてねじ込んでも、するーっとゆっくり回って元に戻ります

カラクイが糸蔵の上部に触っているからだとか、天の腰の部分に触っているからだとか、色々と原因は指摘されましたが、よくわかりません

色んなことで盛り上がった練習会でした